Wilhelmshaven/Hooksiel (8. 3. 2024) – Die Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung e.V. (WHV) fordert von Bund und Land die zügige Erweiterung des Jade-Weser-Ports (JWP). Wenn die Ziele der Energiewende erreicht werden sollen, sei es dringend erforderlich, die Kapazitäten der Errichter- und Basishäfen für Offshore-Windkraftanlagen an der Nordseeküste deutlich zu erhöhen. „Die zweite Baustufe des JadeWeser-Ports kann so hergestellt werden, dass damit gleich mehrere Hafenfunktionen erfüllt werden.“

Laut dem Windenergie-auf-See-Gesetz muss die Kapazität der Windstrom-Produktion in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) deutlich erhöht werden. Bis 2030 sollen in der Nordsee 30 Gigawatt (GW) und bis 2045 gar 70 GW grüner Strom erzeugt werden. Der dafür erforderliche Ausbau der Hafeninfrastruktur sei eine nationale Aufgabe, unterstreicht die WHV in einer Pressemitteilung.

Viel Platz für Verladung nötig

Moderne Offshore-Windenergieanlagen mit 14 Megawatt (MW) und mehr Leistung bestünden aus Komponenten mit sehr großen Abmessungen und hohen Gewichten, die ausschließlich im Küstenbereich vormontiert und über See zu den Nordseeclustern transportiert werden könnten. „Für diese Mammut-Aufgabe hViel at nur Wilhelmshaven das erforderliche Potenzial“, ist die Interessenvertretung der Hafenwirtschaft an der Jade überzeugt. Nur hier könnten ausreichend tragfähige Kaianlagen und große Nutzflächen für verschiedene Funktionen wie Lagerung, Vormontage, Service und auch Recycling von Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden.

Laut einer WindGuard-Studie vom September 2023 seien in den Häfen rund 300 Hektar Fläche und mit hochbelastbaren Kaianlagen erforderlich. Bis 2030 müssten jährlich 270 Offshore Windenergieanlagen mit einer Leistung von 14 MW und mehr installiert werden, bis 2045 darüber hinaus weitere 2666. Bis 2022 seien in Deutschland nur 8,1 GW Leistung mit 1539 leistungsschwächeren Konvertern aufgebaut worden.

Basishafen an der Jade möglich

Die WHV untermauert ihre Forderung durch Anfragen von Investoren. So habe zum Beispiel die Firma Shell Deutschland die Planungen im Bereich ihrer Offshore-Windsparte offengelegt. Sie enthalte einen sehr konkreten Anforderungskatalog an die Hafeninfrastruktur eines Offshore-Basishafen und eines Offshore-Versorgungshafens.

Für einen Basishafen, der zum Beispiel am JWP II entstehen könnte, werden zwei Liegeplätze mit einer Gesamtlänge von 500 Meter, Wassertiefe 10,5 Meter, Belastbarkeit in Teilbereichen zwischen 40 und 80 Tonnen/Quadratmeter und 20 Hektar Hafenfläche gesucht. „Ein solcher Hafen hat bei der heutigen Errichter-Logistik den Vorteil, dass die Flügelblätter quer auf dem Errichterschiff transportiert werden können, mit einer Gesamtbreite von bis zu 100 Metern. Verkehrstechnisch und nautisch ist das auf der Jade und den Zufahrten am ehesten ohne lange Verkehrsunterbrechungen möglich“, erläutert die WHV.

RoRo-Terminal für Autos und die Nato

Für einen Offshore-Versorgungshafen, also besondere Aufgaben unterhalb der Großkomponenten-Logistik, könnten auch Flächen und Kajen im Innenhafen nutzbar gemacht werden. Die Vorbereitungen dazu hätten bereits begonnen. Beide Anforderungsprofile ließen sich in Wilhelmshaven realisieren, ist die WHV überzeugt.

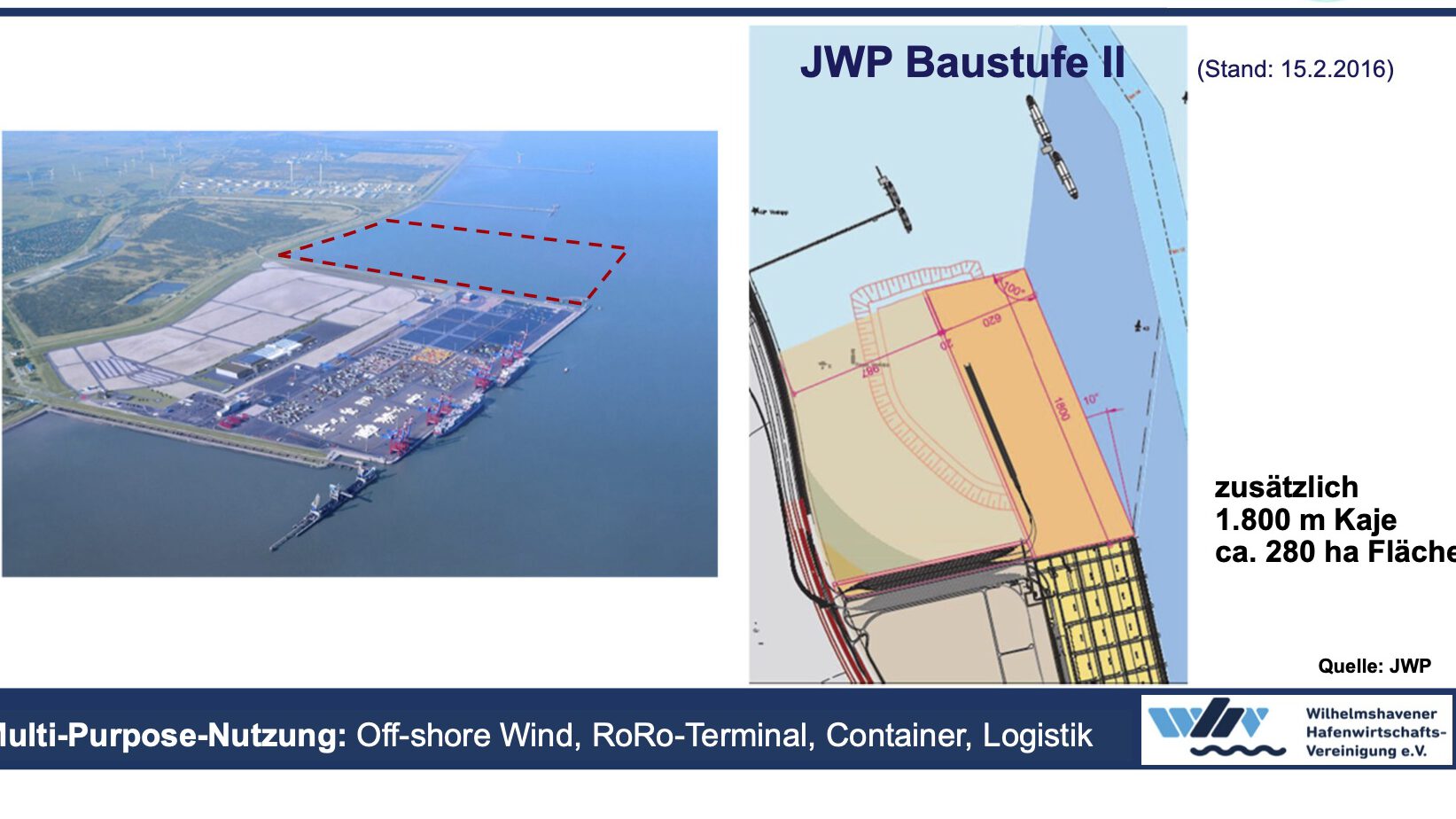

Mit der zweiten Baustufe des JWP soll nach den Vorstellungen der Wilhelmshavener Hafenwirtschaft über 1800 Meter Kailänge und bis zu 300 Hektar Terminalfläche zusätzlich entstehen. Damit stünden Kapazitäten für den raschen Aufbau der Offshore-Windenergie zur Verfügung. Aber auch für Rückbau und Recycling von Altanlagen. Integriert werden sollte zudem ein RoRo-Terminal zum Beispiel für Auto-Importe, der bei Bedarf aber auch für Umschlag- und Verlegeleistungen von Bundeswehr- oder Nato-Einheiten genutzt werden könnte.

Zusätzliches Potenzial für Containerumschlag

Die zweite Ausbaustufe des JWP schaffe zudem die die Möglichkeit, den vorhandenen Containerterminals bei Bedarf weiterzuentwickeln. „Die für 2025 angekündigte neue Allianz von Hapag Lloyd und Maersk zur ,Gemini Kooperation‘ gibt Anlass dazu, dass dort Umschlagsaktivitäten für die ultragroßen Containerschiffe als ersten und letzten Containerhafen auf der Europa-Fernost Route konzentriert werden“, so die WHV. Nach Expertenmeinung werde das mittelfristig zu einem erhöhten Umschlagsaufkommen führen und ohnehin in absehbarer Zeit die Erweiterung des JWP erforderlich machen. „In Kombination mit den weiteren Nutzungsoptionen kann die Erweiterung deshalb vorgezogen werden, um die Attraktivität und die Wirtschaftlichkeit des einzigen deutschen Tiefwasserhafens zu erhöhen.“

Angesichts von Genehmigungszeiten von sieben bis zehn Jahren müsse jetzt die Initiative ergriffen werden, die Planungen für den JWP II wieder aufzunehmen, um möglichst noch vor 2030 mit der Erweiterung am Start zu sein. Die Energiewende sei eine nationale Aufgabe, deshalb sollte der Bund einen wesentlichen Teil der Investitionskosten für die Hafenerweiterung übernehmen. Zur Finanzierung könnte man auf die Offshore-Flächenvergabe zurückgreifen, die Bauherren und Betreiber von Offshore-Windparks zu entrichten haben. Allein im vergangenen Jahr habe der Bund daraus zweistellige Milliardenbeträge vereinnahmt.